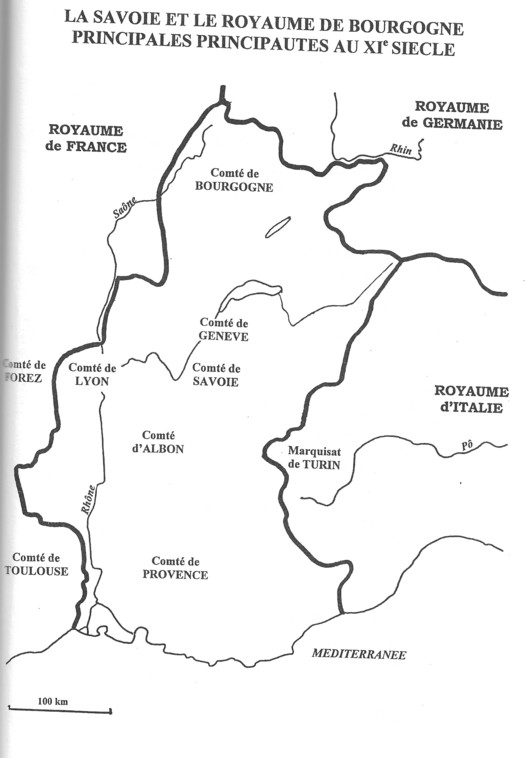

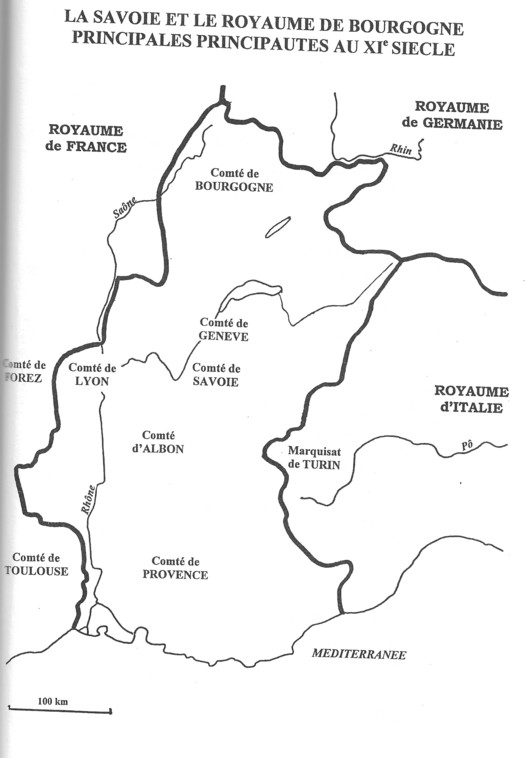

Source : Bernard Demotz, Le comté de Savoie du XIe au XVe s.

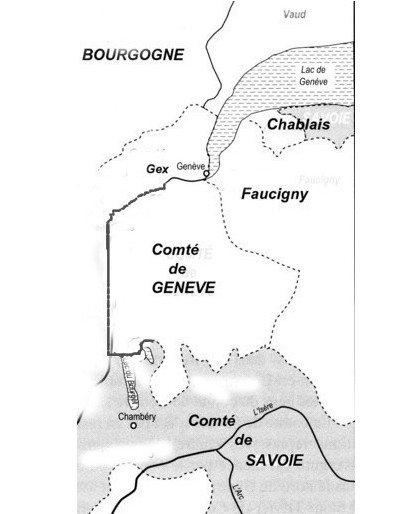

La* comté de Genève (à ne pas confondre avec le Genevois, lequel ne comprend pas la cité de Genève et ses alentours), rattachée au Saint Empire romain germanique au début du XIe siècle, s’étend entre le lac Léman au nord (et le pays de Vaud au XIIe siècle), la Savoie au sud, le Faucigny à l’est et le pays de Gex à l’ouest (voir la carte ci-dessous), les seigneurs de ces deux derniers territoires étant vassaux des comtes de Genève jusqu’au milieu du XIVe siècle.

* Le mot comté était employé au féminin dans l'usage courant au moins jusqu'au XVe siècle, et par certains auteurs encore au XIXe siècle, voire au XXe, quoique rarement ; il l'est resté dans « Franche-Comté » (nom donné, à partir de la fin du XVe siècle, à la comté de Bourgogne par rapport au duché, sis à l'ouest). Rappelons que le mot comte vient du latin comes/itis, terme masculin et féminin, signifiant surtout « compagnon ou compagne », attribué, dans ce sens et comme un titre, à certaines personnes proches d'un empereur romain, ayant charge de conseil avec des responsabilités civiles ou militaires, attachées ou non à sa suite, puis désignant un haut dignitaire du Bas-Empire et du haut Moyen Age, enfin un grand féodal à la tête d'une comté.

D’après l'historien Pierre Duparc (voir sources en bas de page), dès le IXe siècle, plusieurs documents attestent l’existence d’une comté de Genève, mais aucun comte ne peut être identifié avec certitude avant l’apparition d’un certain Gérold ou Géraud, mentionné en 1032, et considéré comme le fondateur de la maison de Genève. Si l’on ignore tout de ce personnage, on sait néanmoins que sa grand-mère maternelle est la sœur du roi Rodolphe III de Bourgogne et la fille du roi Conrad II de Germanie. Du côté paternel, c’est plus mystérieux… Selon une hypothèse de Duparc, la famille de son père, originaire d’Austrasie (royaume franc oriental, sis dans le nord-est de la France actuelle, entre le VIe et le VIIIe siècles), se serait établie dans la région de Genève au début du Xe siècle. En tout cas, le comte Géraud épouse une certaine Theutberge ou Tetberge, veuve de Louis de Faucigny, qui lui donne ses deux fils, Conon et Aimon. Celui-ci (comte de 1080 à 1128) succède à son frère aîné (comte de 1060 à 1080), mort sans descendance… Lorsque fin 1076, l'empereur Henri IV traverse les Alpes afin de se rendre à Canossa, il passe par Genève, et Duparc envisage que, pour remercier le comte de son accueil, il lui aurait fait don de plusieurs domaines, dont celui d’Anesciacum ou Anneciacum (sur lequel naît la bourgade d’Annecy-le-Neuf au bord du Thiou), auparavant concédé à la reine de Bourgogne Ermengarde.

En conflit avec l'évêque dans la ville de Genève, Aimon Ier réussit, dans un premier temps, à devenir avoué, c'est-à-dire défenseur militaire de l'Eglise et exécuteur judiciaire (haute justice), à s'approprier nombre de biens et de revenus épiscopaux, ainsi qu'à construire le château de Bourg-de-Four. Cependant, soutenu par le pape Calixte II, ferme partisan de l'indépendance de l'Eglise sur le plan temporel, l'évêque Humbert de Grammont fait excommunier Aimon Ier et, après l'accord de Seyssel en 1124, récupère les biens et revenus accaparés par celui-ci dans la cité. Amédée Ier (comte de 1128 à 1178) poursuit la lutte, mais en vain. A la fin du XIIe siècle, Guillaume Ier (comte de 1178 à 1195) meurt au manoir de Novel près d'Annecy, où il s'est installé. D'après Duparc (op. cit., p. 158), le frère cadet de son successeur, Guillaume II, lequel commence à supplanter son aîné, Humbert Ier, quelques années avant sa mort en 1225 (!), à la suite du traité de Desingy en 1219, se reconnaît vassal de l'évêque pour la partie de la comté qui lui revient déjà et qui inclut la ville de Genève. A cette date, le gouvernement comtal est transféré dans le nouveau château annécien au pied du Semnoz. A partir du milieu du XIIIe siècle, la comté de Genève, coupée des domaines vaudois, qu'elle possède encore, par la cité genevoise, se trouve progressivement amoindrie et réduite au Genevois par l'avance systématique de la maison de Savoie, plus habile et plus riche, dans les pays de Vaud et de Gex ainsi qu'en Faucigny.

De 1282 à 1329, les comtes de Genève tentent de recouvrer leur ancienne puissance par les armes et mènent quatre guerres contre les comtes de Savoie, sans grand succès. Le château de Bourg-de-Four est détruit en 1320. La paix est signée en 1327, mais la convention d'arbitrage n'est conclue qu'en 1329. Au cours de la période suivante, les comtes de Genève s'allient aux comtes de Savoie. En participant à la croisade en Orient et en luttant contre les Anglais aux côtés du roi de France, ils jouent un grand rôle sur la scène internationale jusqu'à l'élection au Saint-Siège de Robert de Genève, le pape Clément VII, en 1378. Tout cela permet à la comté d'augmenter ses ressources et de développer son administration sur le modèle savoyard. Celle-ci se compose, tout d'abord, du consilium comitis, « conseil du comte », lequel ne compte que quelques nobles et hommes de loi, se réunissant à Annecy depuis le XIIIe siècle, qui secondent le comte, peuvent le remplacer en cas d'absence, et sont consultés avant toute décision importante, notamment d'ordre militaire, ainsi que pour toutes les grandes questions administratives, financières et judiciaires, où le conseil tient lieu de cour d'appel.

Ensuite, au niveau local, la comté est organisée en châtellenies appelées mandements comtaux ou seigneuriaux quand certains seigneurs conservent ou reçoivent du comte, sous son autorité, l'administration d'un territoire autour de leur château, tels les Menthon près d'Annecy. Le châtelain, grand officier comtal, est assisté, dans ses importantes attributions militaires, judiciaires et fiscales, respectivement d’un lieutenant, d’un juge et d’un receveur. Le mandement comtal d'Annecy s'étend sur environ deux cent cinquante-cinq kilomètres carrés et trente paroisses : Annecy-le-Neuf, Annecy-le-Vieux, Allonzier, Argonnex, Aviernoz, Chapeiry, Charvonnex, Chavanod, Cran-Gevrier, Cuvat, Epagny, Etercy, Ferrières, Groisy, Les Ollières, Lovagny, Meithet, Metz, Montagny, Naves, Poisy, Pringy, Quintal, Saint-Martin, Sevrier, Seynod, Veyrier, Vieugy, Villaz, Villy-le-Pelloux.

* Liste des châtelains du mandement d'Annecy de 1325 à 1423 :

Les châtellenies sont subdivisées en métralies dirigées par des métraux (contraction du latin ministeriales, « agents impériaux » sous l'empire romain), qui relèvent directement du comte, et sont chargés de percevoir les revenus domaniaux, mais également certains impôts et les amendes judiciaires. Plus généralement, ils veillent au maintien de l'ordre et à la paix publique par l'entremise de sergents. Au sein du mandement d'Annecy, on distingue deux métralies de part et d'autre du Fier : celle d'Outre-Fier (dite, en 1278, Outra Cyers) ou de Monthouz, et celle d'en deça du Fier ou d'Annecy-le-Vieux. Dans la première moitié du XIVe siècle, apparaît une troisième métralie, plus petite et temporaire, celle de Thomas Panetier, métral des Bornes, qui va de Gevrier à Epagny. Cependant, de nombreux autres agents fiscaux ou judiciaires servent le comte sous les ordres des métraux : receveurs divers, tels les sautiers (perception de l'impôt foncier du toisé, des tailles, personnelle sur les rares non-libres, et réelle sur les terres, des redevances en nature...) et péagers ; surveillants variés, tels les missiliers, banniers, leydiers, champiers, vigneliers, forestiers, etc.

En 1394, la lignée des comtes de Genève s’éteint et la comté, réduite au Genevois, est transmise aux sires de Villars (Humbert, puis Odon), lesquels, en 1401, la vendent à la maison de Savoie, mais, en raison de nombreuses revendications, la réunion à celle-ci, effective dès 1402, n'est vraiment définitive qu'en... 1424 sur une décision de l'empereur.

Voici la succession des dix-sept comtes de Genève :